네이버 공유하기

728x90

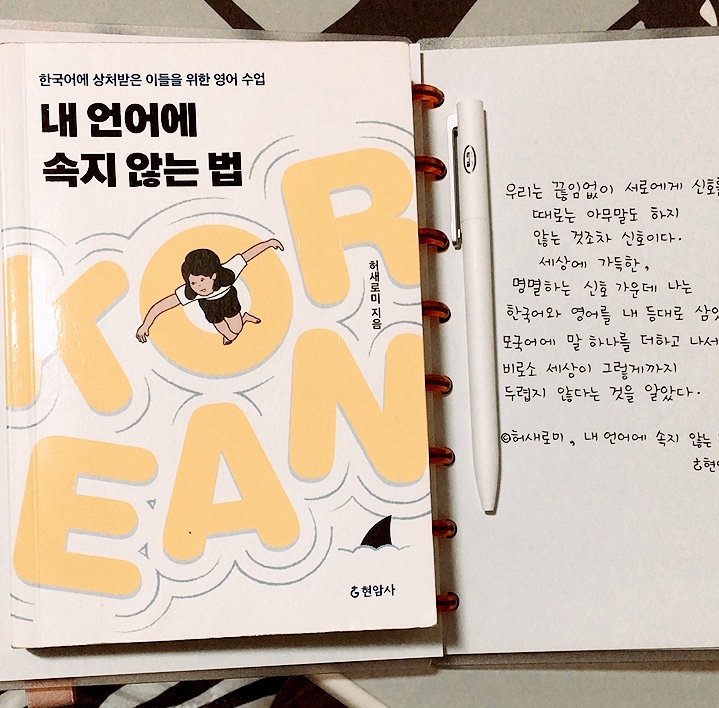

우리는 끊임없이 서로에게 신호를 보낸다.

때로는 아무 말도

하지 않는 것조차 신호이다.

세상에 가득한,

명멸하는 신호 가운데 나는

한국어와 영어를 내 등대로 삼았다.

모국어에 말 하나를 더하고 나서 나는

비로소 세상이 그렇게까지

두렵지 않다는 것을 알았다.

ⓒ 허새로미, 내 언어에 속지 않는 법.

현암사.

반응형

'Culture > 책' 카테고리의 다른 글

| [전기, 매화초옥도] 김선현 - 그림의힘 (0) | 2020.11.25 |

|---|---|

| 시인 천양희 - 광화문에서 읽다 거닐다 느끼다 (0) | 2020.11.24 |

| [차별] 손문숙 - 지극히 사적인 그녀들의 책 읽기 (0) | 2020.11.22 |

| [행복할 수 있음을] 응켱 - 철없는 게 아니라 낭만적인 거예요 (0) | 2020.11.21 |

| [나를환영합니다] 김선중 - 아이 I (0) | 2020.11.20 |

네이버 공유하기